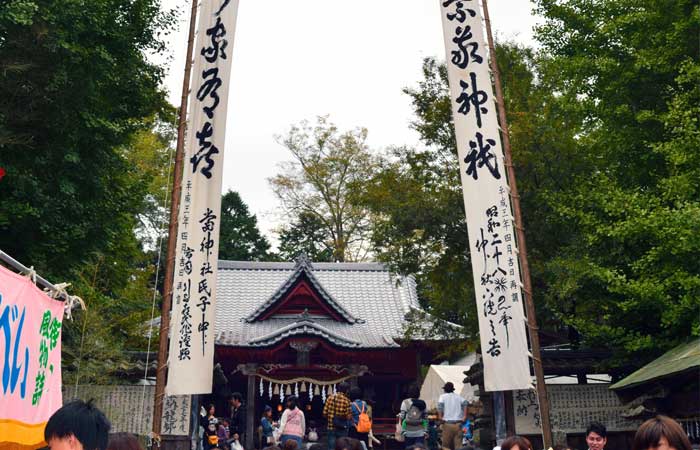

龍勢まつり

龍勢まつりとは

龍勢の製法

|

祭りの日が近づくと、それぞれの耕地や奉納者団体では、矢柄となる青竹をさがし、根本から切り、先端の枝葉を残して道ばたに立てます。 |

|

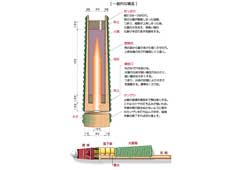

墨入れにそって松材をくり抜きます。 |

|

くり抜いた松材を2つ合わせ、竹のタガをかけていきます。 |

|

硝石、炭、硫黄を混ぜ黒色火薬を調合します。 |

|

火薬筒に黒色火薬を詰めていきます。 |

|

筒の底に錐で穴をもみ、噴射口を作ります。 |

|

祭りの前日、龍勢に取り付けられるショイモノ(背負い物)を作ります。 |

|

前日に仕上がり、きれいに化粧された龍勢です。 |

打ち上げ

|

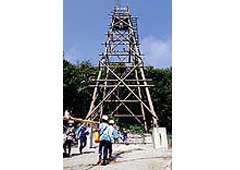

打ち上げの順番がくると、自分たちの龍勢を櫓までかついでいきます。 |

|

高さ約20メートルの打ち上げやぐらに龍勢をセットします。 |

|

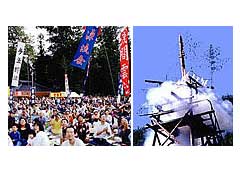

点火の一瞬を数万人の観客が息をのみ待ちます。 |

|

昇りつめた龍勢は、落下を始めるやいなや仕掛けを披露します。 |

|

しかし、いつも成功するとはかぎりません。 |

基本情報

| 名称 | 龍勢まつり |

|---|---|

| 場所 | 秩父市吉田 椋神社周辺 |

| 開催日 | 10月第2日曜日 |

| 駐車場 | あり |